폭풍의 울림, 추상의 절규

처음 마크 브래드포드의 작품을 마주한 순간은 2017년 베니스 비엔날레 미국관이었다. 수많은 해외 작가들 사이에서 그를 잊지 못한 이유는, 종이 콜라주라는 익숙한 방식이 전혀 다른 차원으로 확장되며 주는 시각적 충격 때문이었다. 좁은 입구를 지나면 천장에서 바닥까지 내려앉은 거대한 덩어리가 공간을 압도했는데 표면은 포스터와 전단지, 지도 파편들이 뒤엉켜 곪아 터진 상처를 연상시키며 도시의 사회적 상흔을 은유했다. 그것은 마치 하나의 바이러스가 도시를 뒤덮는 광경을 떠올리게 했다. 그는 미국관이라는 국가 이미지를 상징하는 무대 위에서 미국 사회 내부의 상처와 불평등을 세계 앞에 드러냈다. 그로부터 8년이 지난 지금, 작가는 국제적 명성을 쌓았고 한국에서 처음으로 대규모 회고전을 연다.

미술관의 천장과 바닥의 규모에 어울리게, 그의 작품은 한층 더 정제된 모습으로 관객과 가까이 호흡하며 다가왔다. 약 600㎡(180평) 규모의 전시장에 설치된 거대한 작품 〈떠오르다 (Float)〉(2019)에 들어서면, 바닥에는 색색의 끈과 닳아버린 종이가 지층처럼 켜켜이 깔려 있다. 밟고 선 바닥은 마치 땅의 질감처럼 울퉁불퉁했고, 겹겹이 포개진 직선의 스트라이프는 빠르게 흘러가는 전단지와 광고지의 속도감을 환기시켰다. 걸음은 어딘가 모르게 뒤뚱거리며 불안정했는데, 이는 마치 널빤지 위를 조심스레 걸을 때 중심이 흔들리는 감각과도 같았다. 동시에, 대낮의 공항에서 수많은 비행기가 분주히 움직이는 장면처럼 빠르고 화려한 LA의 도시성이 연상되었다.

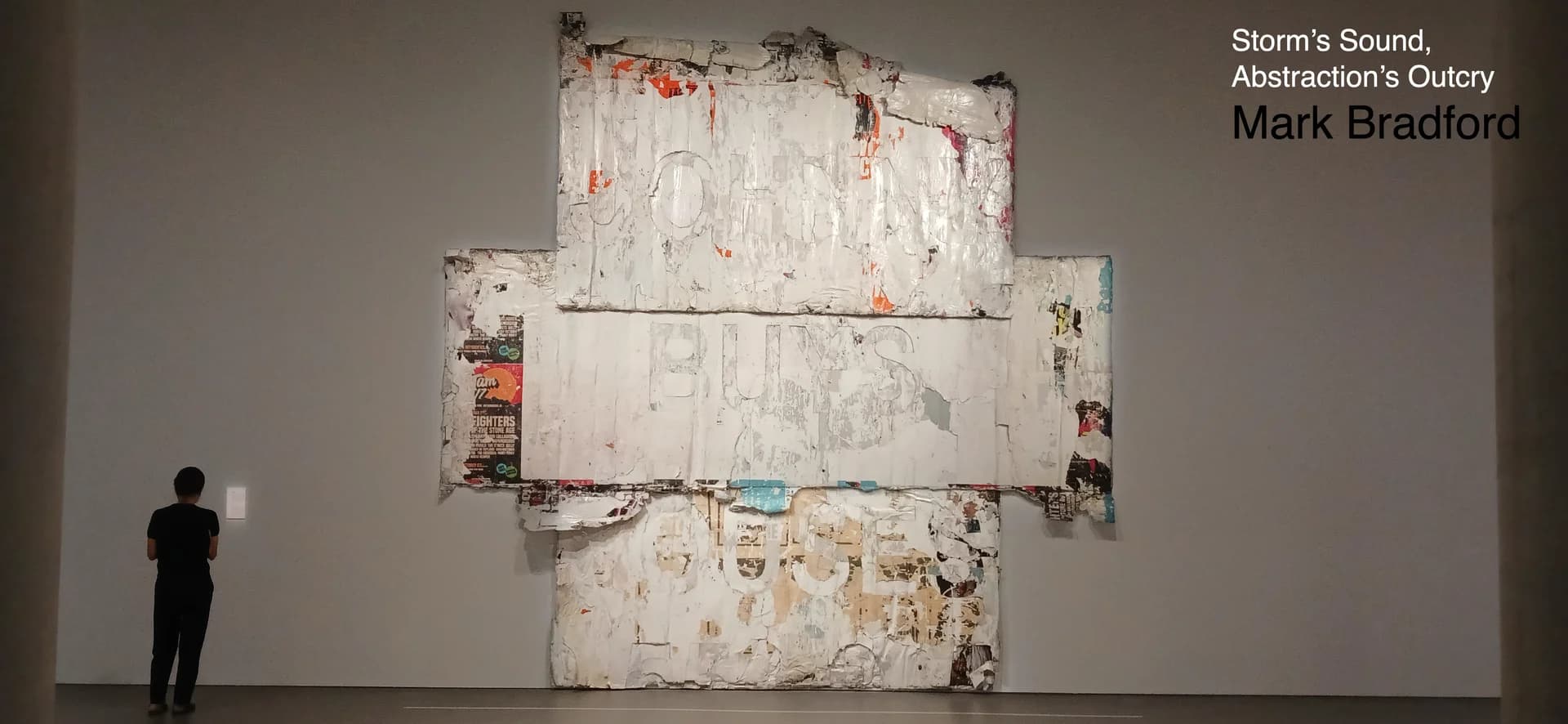

〈명백한 운명 Manifest Destiny〉(2023)라는 제목의 작품은 거대한 종이 콜라주로, “JOHNNY BUYS HOUSES”라는 문구가 십자가처럼 관객을 마주하고 있다. ‘Manifest Destiny’는 본래 19세기 미국 대륙의 확장주의를 정당화한 정치적 이데올로기로, 언론과 정치 담론에서 사용되기 시작한 용어다. 단순한 제목이 아니라, 국가 폭력과 식민주의를 미화한 이데올로기적 언어였던 것이다. 작품 표면에 드러난 “조니가 집을 삽니다”라는 문구는 집을 싸게 사고 팔겠다는 광고로, 도시 곳곳에서 흔히 볼 수 있는 전단지 문구다. 작가는 여기서 ‘명백한 운명’이라는 국가적 신화와 자본주의적 도시 광고 문구를 겹쳐놓음으로써, 과거의 식민지적 수탈과 현재의 젠트리피케이션이 본질적으로 같은 폭력의 연속임을 폭로한다. 즉, 원주민을 몰아낸 역사가 오늘날 흑인 공동체를 몰아내는 도시 정책과 같은 궤도를 따라 움직이고 있음을 드러내는 것이다.

이렇듯 브래드포드는 자신이 자라난 사우스 센트럴 LA의 흑인 공동체가 지닌 지리적 특성과 역사적 맥락을 작업 속에 확장시킨다. 이 지역 주민 대부분은 20세기 초·중반, 남부의 인종차별을 피해 북부와 서부 도시로 이동한, 소위 Great Migration으로 유입된 흑인 공동체 였다. 오늘날 젠트리피케이션으로 흑인 거주지가 파괴되는 상황은, 역사적으로 남부에서 강제 이주·토지 몰수·린치에 의해 공동체가 해체되던 과정과 겹쳐진다. 결국 LA의 흑인 공동체는 남부의 인종차별적 구조와 경제적 소외를 그대로 이어받고 있음을 보여준다.

작품에는 직접적으로 "남부"라는 지명이 등장하지 않지만 Haint Blue 같은 색(전통적으로 노예 숙소에 칠하던 파란색), 흑인 공동체의 불안정한 거주 공간, “집을 산다”는 문구의 반복 등은 남부 인종차별의 기억이 여전히 현재 LA의 도시 공간 속에서 작동하고 있음을 암시한다고 해석할 수 있다. 즉, 그는 LA의 구체적 현실을 매개로 미국 남부 인종차별의 역사와 구조적 억압이 오늘날 도시 공간에 어떻게 재현되는지를 작업으로 보여준다. 이런 맥락에서 그의 작업은 하나의 “지역적 기록”이자 동시에 ‘사회적 기억을 다루는 추상’으로 볼 수 있다.

작가는 이번 아모레퍼시픽 미술관 개인전을 위해 신작 연작 <폭풍이 밀려온다>(2025)를 선보인다. 작품 속 스완의 몸짓은 볼룸(ballroom) 문화에서 형성된 흑인·퀴어 커뮤니티의 퍼포먼스 제스처를 차용한 것이다. 이를 통해 2005년 미국 남부를 강타한 허리케인 카트리나의 피해를 소환한다. 당시 정부의 무능과 구조 지연으로 수많은 사망자가 발생했으며, 그 피해는 가난한 흑인 공동체가 고스란히 떠안아야 했다. 볼룸은 20세기 중반, 차별 속에서 흑인·라틴계 성소수자 공동체가 자신들의 존재를 드러내기 위해 만들어낸 저항적이면서도 창조적인 무대를 가리킨다. 작가는 스완이 볼룸에서 보여주던 팔을 활처럼 휘두르거나 몸을 꺾는 제스처를 굽이치는 선, 과감한 붓질, 겹쳐진 곡선으로 치환해 춤동작의 궤적을 추상적 선과 면으로 화폭에 남겼다.

여기에 Kevin JZ Prodigy의 가사가 스텐실로 덧입혀지면서, 몸짓은 단순한 동작을 넘어 언어와 리듬을 지닌 집단적 제스처로 확장된다. 이처럼 몸의 흔적과 가사가 겹쳐지며, 춤과 언어는 하나의 추상적 표면 위에서 중첩되어 사회적 재해와도 같은 억압을 돌파하려는 몸의 언어로 전환된다. 대형 화폭 7점을 강조하기 위해 온 벽을 검은 종이로 뒤덮은 전시 공간은 그야말로 압도적이고 강렬한 체험을 선사한다. 제목처럼 검은 벽은 폭풍 같은 거대한 바람과 파괴음을 연상시켰으며, 붙이고 긁어내고 갈아낸 콜라주의 시각적 표면은 스완의 몸짓을 폭풍의 소리로 변환시켜, 허리케인 카트리나 당시 흑인 공동체가 겪었던 구조 요청과 분노, 절망의 목소리가 집단적 아우성처럼 들리는 경험을 만들어낸다.

전시를 보고 난 뒤, 필자는 조선시대의 잔혹한 처벌방식인 멍석말이가 떠올랐다. 이는 은폐된 신체가 ‘멍석’이라는 덩어리와 두께로 치환되는 감각적 기억 때문이다. 한국의 역사극에서 흔히 등장하는 장면으로, 노비나 죄인을 짚으로 만든 돗자리에 말아 집단적으로 구타하는 것을 가리킨다. 이처럼 신분제도로 인한 과거 사회의 구조적 폭력은 드라마를 통해 오늘날의 계급 불평등, 노동 착취, 차별의 은유로 작동한다. 겉으로는 단지 ‘무명의 덩어리’처럼 보이지만, 멍석이 풀리는 순간 드러나는 신체는 그동안 은폐된 고통과 익명화된 폭력이 눈앞에서 가시화되는 것이다.

미술사에서 오랫동안 제기되어온 “추상이 사회적 의미를 가질 수 있는가”라는 질문 앞에서, 브래드포드는 전통적 추상의 자율성 위에 도시의 사회적 데이터와 주변부의 목소리를 덧입힘으로써 추상을 다시금 동시대의 긴장과 불평등 속으로 불러냈다. 그의 추상은 울려 퍼지는 목소리이자 사회적 ‘아우성’이다. 동시에 그것은 도시의 현실을 드러내는 웅장한 시각적 구조이며, 파괴된 표면 속에서 솟아나는 새로운 서사의 힘이다. 그는 추상을 통해 억압된 자들의 목소리를 단순히 대변하는 것이 아니라, 그 자체로 압도적인 현존으로 제시한다.

유지혜 - 현대미술 작가 및 아트라이터